Con oltre 400 film suddivisi in dieci sezioni, 500mila visitatori stimati anche quest’anno, l’European Film Market all’interno del quale saranno proiettati altri 800 titoli da piazzare ovunque, la Berlinale è seconda per prestigio e volume di affari solo a Cannes. L’Autore-ospite di riguardo di quest’anno è Ken Loach, cui andrà l’Orso d’Oro onorario alla carriera. Apre la manifestazione n.64 The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson.

Zero (Murray Abraham), proprietario dell’ormai decaduto Grand Albergo, racconta al Giovane Scrittore (Jude Law) la sua amicizia con Gustave H. (Ralph Fiennes), lo storico concierge dell’albergo durante l’ormai passato fulgido splendore.

Tutti all’altezza le star coinvolte.

Da Ralph Fiennes sul quale peraltro a detta dello stesso regista, è stata scritta su misura la sceneggiatura, a Tilda Swinton, nei panni dell’anziana contessa Celine Villeneuve Desgoffe und Taxis, innamorata di Gustave al punto da lasciargli in eredità un quadro di immenso valore, a Willem Dafoe, spietato killer al soldo del nobile Dimitri (Adrien Brody). Ma anche l’irresistibile Bill Murray fino a Edward Norton nei panni di un poliziotto più che determinato ad acciuffare malviventi.

L’atmosfera complessiva del film, che nelle intenzioni dovrebbe apparire favolistica, risulta però più fatua che magica. Ciò non impedisce che l’insieme si presenti così coerente stilisticamente da ridondare in quel compiaciuto manierismo che è poi la cifra consueta di quest’autore. Sembra proprio di assistere all’affermarsi di una nuova tendenza (dopo la sopravvalutata Pulp) più che a una reale innovazione.

Insomma il tutto risulta un po’ leccato nonostante gli attori, tutti magnifici ma scarsamente verosimili. Nonostante la studiatissima sceneggiatura il film si presenta come un prodotto appena dignitoso.

Pur diversissimo, facile accomunarlo per qualità all’altro filmone della Hollywood che conta (i sacri incassi): The monuments men

Matt Damon, George Clooney, ancora Bill Murray e John Goodman, Cate Blankett e Jean Dujardin anche loro, pur dando il massimo non bastano a convincere il pubblico che siamo nei primi anni ’40 in Europa, in guerra e che stanno facendo sul serio. E’ un film che vuole ma non può creare riflessioni su niente. Anche perché ne suggerisce i possibili esiti scippandoli anzitempo al pubblico. Non sia mai…dovesse concedersi qualche dubbio.

Qualche responsabilità certo, lo stesso Clooney non se la può risparmiare in qualità di regista, ma il problema è strutturale ed è sempre la stesso. La necessità e lo scopo delle Majors: fare più quattrini possibile.

E per farli, continuare a spacciare nei festival di 3/4 del mondo pellicole industriali che mal vi si addicono pur di farne la cassa di risonanza, lo spot promozionale strategico per la conquista di un mercato mai apertamente dichiaratosi bastardo pur essendo ricettivo e sensibile sia all’autorialità che alla speculazione culturale.

D’altra parte come può un festival internazionale rifiutare tante belle, arcinote dunque amate facce? Certo così agendo si presta a diventare lo strumento fraudolento delle superproduzioni, soprattutto americane, per assicurarsi un timbro di qualità altrimenti impossibile da conquistare contenutisticamente sullo schermo.

A scapito dei film d’autore ovviamente, ovvero dell’Arte Cinematografica in toto, alla quale viene sottratta gran parte dell’attenzione del pubblico e della critica. Se non richiedesse una grande fantasia sarebbe da chiedersi se e quali contropartite richiede e comporta questo andazzo.

Veniamo perciò alla trama. Un gruppo di esperti d’arte embedded nell’esercito USA durante l’ultima fase del secondo conflitto mondiale, accetta con fervore la missione di individuare alcune migliaia di capolavori che i militari tedeschi hanno trafugato con lo scopo di appropriarsene a guerra ormai di fatto irrimediabilmente persa. Tutte le più eccelse firme della storia dell’arte europea sono presenti nell’appetitoso bottino di guerra.

C’è molta azione nel film e non potrebbe essere diversamente, dato il marchio di fabbrica. Quello che manca è però la reazione. Del pubblico. Ritmo e sceneggiatura non perdono un colpo nell’intrattenere ma anche a tratti, bisogna riconoscerlo, divertire.

Ma per quanto scoppiettante di eventi e colpi di scena il film finisce per annoiare. Anche ma non solo, in lunghezza.

Persino gli imprevisti si riesce a intuirli l’attimo prima che accadano e soprattutto, non c’è niente da fare: i buoni sono sempre e solo loro. Tra i cattivi non ci sono solo i tremendi nazisti ma anche, indovinate un po’, gli alleati russi anzi gli allora sovietici, che fanno di tutto per competere non solo alla conquista delle opere ma anche dell’oro che poi salta comunque fuori, a lingotti ben accatastati. A rimpiazzare il Deus “Dollars”, improponibile perché incoerente in uno scenario di guerra europeo ma immancabile in un film made in Hollywood.

Che però anche quello i nostri (super) eroi riescono a scovare e a “salvare”, fottendo sportivamente i rossi, se così si può dire, ai quali alla fine non resta che arrendersi con simpatia mista ad una certa ammirazione, alla superiorità tattica, umana e diciamolo, culturale, degli alleati. Solo loro hanno un cuore, solo loro sono capaci di provare dolore per le perdite umane e sanno commuoversi per i piccoli doni contenuti nei pacchetti che ricevono della famiglie lontane. Inclusi i discorsi di saluto dei congiunti incisi sui nuovi vinili da 78 giri. Alta tecnologia dell’epoca; nella quale naturalmente eccellono. Come in retorica commerciale.

Ma a Berlino è facile rifarsi gli occhi. Le occasioni sono numerose.

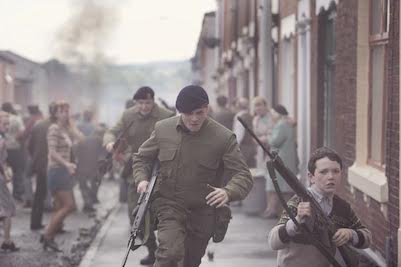

Una è “71“, dell’inglese Yann Demange, nel quale un soldato inglese in piena guerriglia urbana nella Belfast nel 1971, viene abbandonato dal suo reparto a causa di una ritirata d’emergenza. Dovrà sopravvivere in territorio nemico fino all’indomani con la speranza di venire raccolto dai suoi e riportato in salvo. Qui la trama è ben articolata, tra servizi segreti infiltrati da ambo le parti e passioni nazionalistiche estreme, tra brividi di paura ed esplosioni che sembrano vere, tra chirurgia d’urgenza e improvvise complicità umane che trascendono gli schieramenti bellici.

Tutto è credibile e verosimile, soprattutto le sparatorie e le bombe, la guerra e la dimensione umana che da essa scaturisce. C’è poesia, c’è verità, c’è sentimento autentico e fuoco in ogni senso e direzione.

Nessuna star, sceneggiatura all’ultimo respiro e racconto, ritmo e impatto impeccabili.

Con Two Men in Town di Rachid Bouchareb, prodotto da Pathè International si torna al mainstream che però, nonostante il cast importante, è in questo caso di ottima qualità. Remake del film di José Giovanni “Due contro la Città” del 1973, con Jean Gabin e Alain Delon, è il racconto del sofferto tentativo, dopo diciotto anni di carcere per l’assassinio di un poliziotto, di un criminale pentito (Forest Withaker) che vuole rifarsi una vita, nonostante un poliziotto paranoico e vendicativo (Harvey Keitel) e l’ex complice (Luis Guzman) facciano di tutto, per opposte ragioni, per impedirglielo. Unica a sostenerlo è un’agente che ha fiducia in lui (la Brenda Blethyn di L’erba di Grace).

Memorabile una delle scene iniziali in cui la poliziotta tarchiatella, seduta dopo cena sul gradino della tipica dimora in legno in mezzo al deserto, canticchia dolcemente ricalcandola dalla radio, una triste e romantica canzone francese mentre lubrifica disinvolta la sua Colt semiautomatica, al chiar di luna.

E arrivò finalmente il più atteso in assoluto: l’ultimo lavoro di Lars Von Trier che con Antichrist e Melancholia completa la sua trilogia della depressione.

Controverso e provocatorio per vocazione Von Trier andrebbe valutato senza mai perdere di vista il contesto in cui si forma come uomo e artista. La sua Danimarca è infatti la culla di quel Cultural Radicalism che in realtà è meno rivoluzionario di come suona e che per fortuna è efficacemente tradotto in “Cultural Liberalism”.

Si tratta di un movimento che nasce alla fine del XIX secolo e aspira a portare avanti, da una postazione di illuminata modernità, un’azione decisa contro il convenzionalismo ipocrita imperante all’epoca.

Georg Brandes (1842-1927) ne fu il fautore e la personalità più autorevole influenzando non solo la letteratura nazionale ma la cultura europea in genere. Fu in stretto contatto con Ibsen, Strindberg e Nietszche diventando un icona dell’autonomia individuale, del libero amore e del libero pensiero.

Alla sua morte ebbe un devoto continuatore del percorso tracciato nell’architetto, designer, scrittore e polemista Poul Henningsen (1894-1967). La voce più significativa e autorevole della nuova modernità anti-borghese durante gli anni ’30 ’40 e ’50 che influenzò particolarmente i giovani intellettuali riguardo la politica, l’arte e gli albori dell’educazione sessuale. Arriviamo così ai Von Trier, negli anni ’30 giovani e appassionati seguaci di quel segmento culturale e futuri genitori di Lars. E’ profondamente liberal dunque, il clima in cui il piccolo viene educato da un padre laico e di sinistra e da una madre comunista, attivissima nella resistenza danese durante l’occupazione nazista.

Tuttavia, neanche troppo paradossalmente, l’assenza di regole nella sua educazione fu causa degli attacchi d’ansia che da sempre tormentano la vita del regista e sono all’origine delle sue fobie.

E che hanno profondamente influenzato la sua produzione (da Dogville ad Antichrist) e l’attenzione alle tematiche esistenziali.

Nymphomaniac dunque, l’Attesissimo, riguardo l’annunciata morbosita’ o la pornografia permeante si rivela subito una cocente delusione, almeno in questa prima parte. Quello che appare in primo piano è piuttosto la rispettiva genesi causativa di questi fenomeni.

Ossia l’insieme di regole, leggi, codici morali et similia prodotti da chi poi se ne servirà attribuendosi il ruolo di loro benemerito tutore, per stigmatizzare come antitetiche le conseguenti trasgressioni. In realtà per trarne consenso, prestigio e potere.

Ninfomania non più vizio e pratica degenerata e antisociale ma rimedio, non l’unico non il piu’ efficace, per anestetizzare situazioni esistenziali nelle quali il dolore dell’individuo è ingestibile e nessun’altra forma di cura o sollievo è praticabile o disponibile.

Joe (Charlotte Gainsburg) dopo una violenza subita, viene trovata in un vicolo semi svenuta e piuttosto malconcia. Seligman, un casuale passante di mezza eta’(Stellan Skarsgard), la conduce a casa propria per darle le prime cure e una qualche affettuosa, disinteressata assistenza.

E Joe, cercando di riprendersi dal trauma, gli racconta la sua vita. Una vita in cui la sessualità domina, di più, ossessiona la coscienza della donna sin dai giochi innocenti della più tenera età e fino ai cinquant’anni attuali del personaggio.

In alcune scene erotiche, sono ben visibili i genitali di entrambi i sessi e la ragione c’è ed è vistosa: la ovvia, semplice economia filmica e la coerenza narrativa con la filosofia del racconto e del tema generale del film.

Pruderie e facile scandalismo di certo pubblico, beninteso, vengono dunque frustrati. “Sarebbe un pessimo porno se lo fosse”, dichiarò a suo tempo il regista. Manca infatti del tutto l’intento arrapatorio dei film tipicamente pornografici.

Comunque come precisato dai titoli di coda, non sono i genitali degli attori recitanti quelli che appaiono ma quelli delle controfigure; Il resto è risolto da raffinatezze di montaggio. Ciò proprio per evitare ogni eventuale compiacimento voyeristico.

Detto questo naturalmente ognuno rimane libero di scandalizzarsi, se crede.

Per chi invece è alla ricerca di sapida ironia, satira sociale e sarcasmo capace di stimolare una riflessione a tratti anche divertente, con spunti esilaranti, con dialoghi densi ma leggeri all’ascolto, questa sarà, pur nella sua complessità, un’opera davvero moderna e innovativa. Stimolante nella sua salutare, corretta, sensata dissacrazione, assolutamente imperdibile.

Con un cast anche quì di tutto rispetto; oltre ai già citati anche Uma Thurman,Willem Dafoe, Shia LaBeouf, Udo Kier, Caroline Goodall e Jesper Christensen.

Il film è stato venduto in quasi in tutto il mondo.

L’Italia era rimasta l'ultimo grosso territorio europeo ancora aperto. In Danimarca è uscito a dicembre scorso. In Francia è nelle sale da alcune settimane.

Aspettiamo adesso di sapere quando e come il film sarà distribuito in Italia. Si parla di Marzo. Orientativamente.

Vincenzo Basile