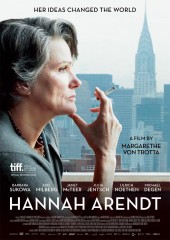

Una nuova ricerca sull'universo femminile, con implicazioni molto ampie, di Margarethe Von Trotta. Una magistrale Barbara Sukowa interpreta la filosofa Hannah Arendt (1906-1975), della quale la cineasta tedesca ricostruisce la figura, l'intero profilo politico-culturale e umano, a partire tuttavia da un momento particolare della sua biografia.

Docente universitaria negli Stati Uniti (si era rifugiata a New York dalla Germania agli inizi della II guerra mondiale) ma anche attiva nel campo giornalistico, nel 1961 la Arendt diviene la inviata del "New Yorker"a Gerusalemme per coprire il processo al criminale nazista Adolf Eichmann. In quella occasione, ascoltando le deposizioni di Eichmann, uno dei diretti responsabili di Auschwitz, la Arendt maturò i primi spunti, diremmo quasi l'illuminazione, che la condussero alla scrittura del suo libro più controverso, ossia La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme, originariamente stampato nel 1963.

Il film della Von Trotta verte sulle gravi difficoltà in cui questa figura di donna di straordinario acume intellettuale, estremamente comunicativa ed espansiva, amatissima dagli studenti, finisce col trovarsi isolata, col subire una conventio ad excludendum tanto inattesa quanto penosa. La direzione del giornale dapprima si infastidisce per il ritardo con cui la Arendt consegna i suoi pezzi, successivamente si divide sul loro contenuto.

Come è noto, secondo la Arendt, l'interpretazione del successo del nazismo – e più universalmente dei totalitarismi: nel 1951 pubblicò negli USA Le origini del totalitarismo – nonché delle persecuzioni razziali non risiedeva nella malvagità innata dei suoi leader e dei suoi seguaci o almeno non era quella la vera e profonda spiegazione della sua riuscita. Essa risiedeva piuttosto in una sorta di passiva accettazione dei ruoli sociali, nella incapacità da parte di larga parte dei ceti dirigenti e della cittadinanza di vedere la realtà di ciò che andava accadendo, della tendenza ad un piatto, automatico «obbedire agli ordini» nel quadro di una scala gerarchica, di apparato, dalla quale solo raramente pochi erano in grado di fuoriuscire rivoltandosi.

Ed ecco che anche i più cari colleghi e amici della Arendt cominciano ad abbandonarla, ad isolarla, nel nome paradossale di un suo antisemitismo, di un giustificazionismo che mai ovviamente la Arendt ebbe. Ella registrò le sue sensazioni sul contrasto, l'antinomia irriducibile tra la mediocrità dell'uomo Eichmann e la disumanità dei crimini di cui si macchiò (non senza qualche complicità di comunità ebraiche europee, un altro tasto toccato dalla Arendt in chiave più storica, e che molto pure le costò).

Tali convinzioni si tradussero nella elaborazione di una teoria forte. La risposta degli ambienti universitari, giornalistici, amicali circostanti fu anche di questo tenore: ora capiamo meglio il passato e la storia privata di Hannah, i suoi rapporti accademici e amorosi con Heidegger, che aderì al nazismo (con particolare enfasi invero ciò accadde solo agli inizi dell'insediamento del regime) e con il quale la Arendt riprese contatto successivamente alla fine del secondo conflitto mondiale (in virtù di fatti dell'animo che rimangono insondabili e devono rimanere sacri).

Accuse pesanti che la Von Trotta riesce a calare molto bene nel contesto tipico dell'antropologia del conformismo accademico (non solo di sinistra), che per altri versi, motivi e dinamiche isolò un De Felice, un François Furet e tanti altri.

In una scena forse prevedibile la Arendt decide finalmente, dopo essersi chiusa in un nobile isolamento ("contro chi non capisce inutile discutere" dice nella sostanza), fa in un'aula della sua università di Chicago, un'apologia di se stessa e di come è nato il suo libro, o quello che sta per diventare tale a partire dalla raccolta di articoli sul "New Yorker".

In fondo è un pezzo di cinema giudiziario nel quale l'imputato si autodifende. Gli studenti applaudono colpiti dalla vigorosa, schietta, brillante perorazione, i colleghi e gli ex-amici presenti abbandonano l'aula, o affrontano la Arendt per ribardirle il loro disprezzo, la loro totale incomprensione, di lei, ebrea, che si comporta come una nemica di Israele.

Il film è girato come si diceva con serietà e rigore, secondo quanto ci ha abituato la Von Trotta, con una fotografia asciutta, e una scenografia suggestiva, ottime ricostruzioni d'ambiente. Un'opera da vedere e che aiuta a riflettere.

Così come hanno prodotto discussioni e devono indurre a riflessione le lettere della Arendt a Heidegger pubblicate alcuni anni fa. Tutto ciò, indipendentemente dal giudizio senza dubbio aperto a varie letture critiche che si possa dare della interpretazione, in sé, della tesi della "banalità del male" come motore – tanto più pericoloso perché dettato dalla inconsapevolezza e dalla buonafede – di guasti sociali e politici che poterono e possono avere avuto ed avere esiti anche tragici.

Giovanni A. Cecconi