di Giulia Anzani

Nell’ultimo periodo, c’è un argomento in hype nel mondo di internet che pare non voglia mollare la presa: la vita e le terribili malefatte di Jeffrey Dahmer. Anche conosciuto come il cannibale di Milwaukee, è stato uno dei serial killer più noti della storia contemporanea, con alle spalle 17 omicidi tra il 1978 e il 1991. A causa della brutalità dei suoi assassinii, la figura di Dahmer è spesso oggetto di citazioni in ambito cinematografico, letterario e musicale.

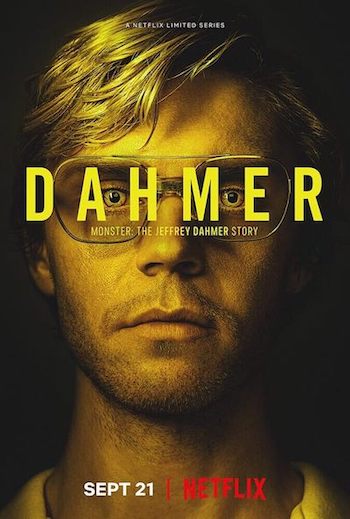

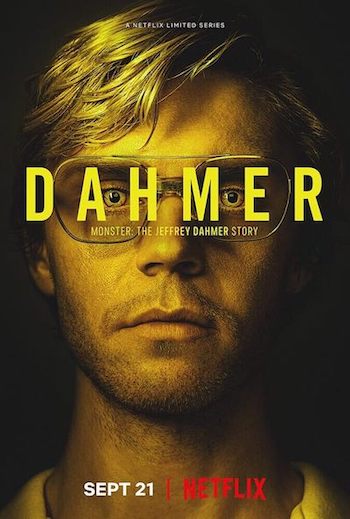

A portarlo alla ribalta a 28 anni dalla sua morte, è stata la miniserie di 10 puntate, rilasciata da Netflix lo scorso 21 settembre. Si tratta di “Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer”, ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan con Evan Peters nel ruolo del serial killer.

Lo stesso giorno dell’uscita, la miniserie ha avuto un numero di ascolti pari a 196,2 milioni e, pochi giorni dopo, la piattaforma ha diffuso anche una mini docu-serie da tre puntate, “Conversazioni con un killer: il caso Dahmer” in cui è possibile ascoltare, oltre a testimonianze di chi l’ha conosciuto, registrazioni inedite delle conversazioni tra l’assassino e la sua avvocata. Inoltre, è recentissima la notizia secondo cui Murphy parrebbe voler continuare a raccontare le storie di altri serial killer con lo stesso formatusato per Dahmer.

Indubbiamente, quello dei serial killer è un tema “affascinante”: non a caso, nell’ultimo decennio, i podcast di true crime sono proliferati. Primo tra tutti, come velocità di diffusione e qualità, Serial. Si tratta di un podcast inglese di giornalismo investigativo nato nel 2014, diviso in tre stagioni.

Per quanto riguarda la diffusione su territorio italiano, si possono citare, tra i tanti, sulla stessa scia, Demoni Urbani, o il più “leggero” Crime&Comedy. O ancora, canali YouTube, in primis quello di Elisa True Crime. Ma ricordiamo anche il programma televisivo Blu Notte condotto da Carlo Lucarelli e andato in onda tra il 1998 e il 2012.

Dello stesso Lucarelli c’è un libro, scritto insieme a Massimo Picozzi, “Serial Killer. Storie di ossessione omicida”, in cui il fenomeno degli uccisori seriali viene messo sotto la lente d’ingrandimento attraverso racconti di efferati omicidi nel corso dei secoli. E rimanendo in ambito letterario, chi è appassionato del tema non può farsi sfuggire “Una stanza piena di gente”, libro del 1981 di Daniel Keyes in cui viene raccontata la vita, anzi le vite e le presunte 24 personalità, di Billy Milligan, un criminale e infermo mentale statunitense.

Sullo stesso argomento, su Netflix, troviamo “I 24 volti di Billy Milligan”. E ancora, una vasta gamma di documentari, serie e film sull’argomento. Sulla scia delle già citate “Conversazioni con un killer”, sono presenti sulla piattaforma streaming anche le registrazioni di Ted Bundy e John Wayne Gacy, oltre a documentari specifici sugli stessi. “Night stalker - caccia a un serial killer” racconta in quattro puntate la storia dell’assassino Richard Ramirez. Ultimo ma non ultimo, su TikTok ci sono svariati profili che trattano temi di cronaca nera in video dalla durata massima di 3 minuti.

Insomma, come per ogni argomento, grazie a internet c’è una scelta vastissima di modi per fruirne e per documentarsi a fondo. La riflessione che voglio proporre, riguarda il metabolizzare gli stimoli dati dal true crime.

Le continue sollecitazioni date da argomenti tanto delicati, possono arrivare a creare sovraccarichi sensoriali nello spettatore, spesso impreparato a quello che vedrà, e assuefazione, al punto da arrivare all’idealizzazione e all’adorazione dell’assassino.

Lasciar cadere nell’oblio alcuni personaggi sarebbe la cosa umanamente più accettabile ma, per qualche motivo, il fascino che sprigionano le loro storie lo rende impossibile. È, per questo, necessario applicare un certo distacco emotivo dalle storie che si ascoltano o si guardano, interporre la giusta distanza. Ed è proprio qui la difficoltà.

Normalmente, lo spettatore medio entra in empatia con i protagonisti della trama, che siano essi buoni o che siano cattivi, e il motivo è molto semplice: del o della protagonista, si partecipa ai pensieri, viene mostrato l’antefatto e il passato… tutti elementi che, per quanto riguarda gli altri personaggi, sono negati allo spettatore.

Nel caso in analisi, è il serial killer di turno ad essere protagonista e, va da sé, sarà lui e la sua mente distorta il centro focale dell’attenzione. Le vittime passano in secondo piano, sono il mezzo con cui il killer è diventato tale.

La conclusione a ciò, qual è? Che lo spettatore cosiddetto medio, entra in contatto con la parte “umana” dell’assassino, empatizza con lui dimenticando la veridicità delle sue orrende azioni.

E tornando alla miniserie su Dahmer, è successo proprio questo: con un Evan Peters eccezionale nei panni del cannibale, lo spettatore impreparato a questo genere di visione è entrato in empatia con lui, arrivando a comprendere il suo disagio, a compatirlo. Come detto, le vittime di Dahmer sono state solo degli "effetti collaterali”.

La mancanza di contesto e di preparazione all’argomento, non permettono di andare oltre un’analisi molto superficiale di ciò che si vede. Ad esempio, un punto centrale è che l’attore non è, ovviamente, la persona che sta interpretando (essere innamorati di Peters non vuol dire amare Dahmer); ma soprattutto si dimentica che i serial killer hanno delle psicosi: è un controsenso provare empatia per chi non è in grado di farlo.

Un altro aspetto è la soglia della ripugnanza che si sposta sempre un po’ più in là, arrivando in casi estremi ad emulare modus operandi e malefatte.

In ultima battuta, la riflessione su quest’argomento mi ha portata a pensare che viviamo in un’epoca in cui niente ci intrattiene se non sembra (e non necessariamente è) sensazionale. Forse perché siamo costantemente bombardati da notizie, al punto da non stupirci più di nulla. O forse per sopperire alle incertezze da cui siamo sommersi, alle insicurezze a cui siamo quotidianamente esposti.

Guardare storie di assassini seriali permette, in qualche modo, di soddisfare i nostri bisogni, di essere confortati e stupefatti insieme: si realizza fin dove l’essere umano può spingersi, senza correre pericoli tangibili e provando sensazioni che prevalgano su quelle reali.